«[…] pues tú eras para mí la medida de todas las cosas».

«[…] pues tú eras para mí la medida de todas las cosas».

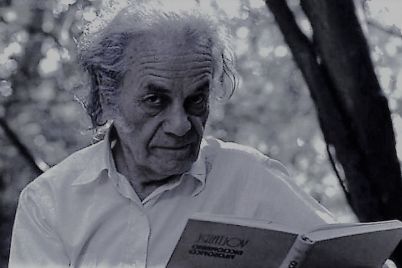

Carta al padre, Franz Kafka

En pleno goce de una leve resaca, escribo en mi mazmorra. Desde hace dos décadas, el 10 de mayo me pasa por encima dejándome la misma desazón. Hasta ahora, este año fue el peor. Si pudiera señalar culpables, diría que los mecanismos de mercado que enfrascan las relaciones humanas en celebraciones fabricadas para la expiación instantánea están al acecho de personas como yo, resistentes a la renuncia. Diría también que poco tuve que ver en la derrota ante ese bombardeo enajenante; que de entrada tengo la guerra perdida y que no me queda más que reconocerme como hija en una fecha única. Pero no, nada tengo que decir a mi favor. La culpa me hace cómplice.

¿Qué podía hacer en mi defensa? Buscar respuestas fuera de mí.

Con la lectura de Carta al padre, de Franz Kafka, intenté abortar la autocompasión. Mientras leía me imaginaba al enjuto Kafka escribiendo mientras tocaba el mohoso fondo de sí mismo, en ese afán descontrolado por satisfacer las malsanas expectativas de su padre. El gran tema de toda su obra gira alrededor de la figura mesiánica de Hermann Kafka: el confesor, el juez, el verdugo y, por último, el padre. Sus palabras tienen para mí un sabor familiar a sal amarga:

«Cuando yo empezaba a hacer algo que no te gustaba y tú me amenazabas con el fracaso, mi respeto a tu opinión era tan grande que ese fracaso, aunque tal vez viniese más tarde, ya era inevitable».

Al principio creí que leía un ejercicio de clínica psiquiátrica, de esos de desahogo emocional escritos en automático para forzar al inconsciente a manifestar sus incomodidades. Pero no: estaba frente al dolor vivo y supurante de un hombre de su época.

En Carta al padre se desborda el todo, aquello que a mí me faltaría si escribiera mi Carta a la madre. En cuanto a talento, poco o nada tengo yo en común con Kafka aunque comprendo su rol como el hijo en constante batalla por desdoblarse en otro; uno más complaciente sin proponérselo. Pero mi angustia no va por ese lado; no con mi padre que ya descansa del peso del alma.

Al terminar la lectura era mi turno de tocar fondo y lo hice, pero una vez superada la catarsis personal pensé en la cantidad de veces que he leído lo mismo con distintos actores. Pues bien, en este punto no es posible negar que las relaciones familiares tormentosas, psicóticas y disfuncionales son la columna vertebral de buena parte de la literatura universal. Incluso cuando se les elimina y su poder absoluto cae con todo su peso desde su abandono. ¿Qué habría sido de los personajes de Charles Dickens o de los hermanos Grimm sin los huérfanos? Así, las figuras tiránicas y cancerberas de los padres son a veces los agentes ocultos tras el éxito, la belleza y la profundidad de tal o cual obra. Hay cierto alivio en mí al reconocer esta máxima, no porque con mi experiencia vaya a escribir la nueva y mejorada Matilda de Roald Dahl sino porque, como dije, buscaba respuestas.

El Día de la Madre abre grietas en el suelo que piso; es el detonante de lo irreparable y esa es mi culpa. No creo ser la única. Habrá muchos insensatos que equivocadamente veneran a su madre al punto de deshumanizarla y reducirla a sus roles tradicionales, olvidando que también es un individuo con derecho de ser. Y así como Kafka habrá muchos, como yo, que necesiten escribir para espantar a los demonios y así lidiar con la culpa de su insensatez.

Esta vez escribí desde la llaga, sí, pero como lo dije desde un principio: lo hice en defensa propia.

†