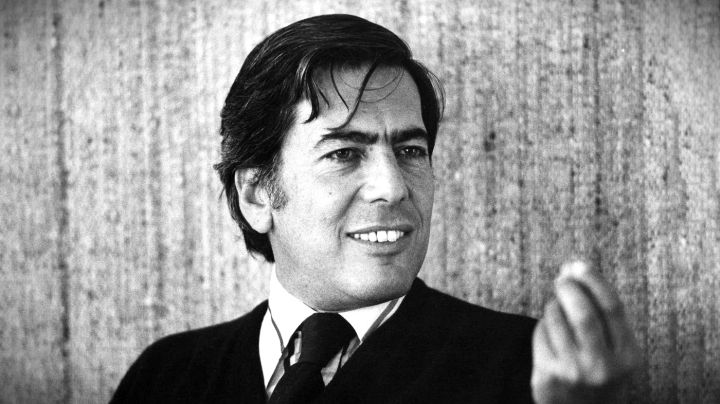

Hace unos días murió Mario Vargas Llosa y yo, literariamente, me he quedado huérfano. Tenía catorce años cuando leí La ciudad y los perros por primera vez y, al terminarla, mi mundo había cambiado. No sé si para bien o para mal, pero lo indiscutible es que lo había hecho.

Hace unos días murió Mario Vargas Llosa y yo, literariamente, me he quedado huérfano. Tenía catorce años cuando leí La ciudad y los perros por primera vez y, al terminarla, mi mundo había cambiado. No sé si para bien o para mal, pero lo indiscutible es que lo había hecho.

Para cuando salga este artículo ya se habrá dicho todo lo que se tenía que decir sobre su obra, su pensamiento político, sus opiniones sobre lo que quizá no debió opinar, su vida, sus errores y aciertos. Yo no quiero hablar desde la intelectualidad, la superioridad moral ni, mucho menos, pretender juzgar a una persona que ya no está aquí. Quiero hablar desde la única esfera de la que soy capaz de hacerlo: el sentimiento.

No puedo decir que su muerte me haya dolido, pues al fin y al cabo no lo conocí. Nunca pude verlo en persona. La única vez que estuve cerca fue cuando dio una conferencia en Guatemala, pero yo era demasiado joven para asistir y buscarlo. Sin embargo, de alguna forma siempre estuvo cerca. Cuando iba al colegio pasaba horas viendo sus conferencias y viajando en el tiempo a través de sus entrevistas: desde que el público español lo descubrió —cuando en su voz aún predominaban los nervios y sus ojos delataban que no se creía lo que vivía—, pasando por las décadas en que su lugar en el mundo literario ya estaba más que ganado y hablaba con seguridad, hasta llegar a los tiempos recientes, cuando hablaba más de política que de literatura y su voz se notaba cansada, cuando ya no quedaban horizontes por conquistar, cuando vivía más de los recuerdos que del presente.

Veía su vida y soñaba con que fuera la mía. Leía sus palabras y deseaba que dentro de mí hubiera historias así de fuertes, así de potentes.

Pero ya no tengo catorce años y mis probabilidades de ganarme la vida escribiendo historias son muy cercanas a cero. De hecho, siempre han sido así, sólo que antes no lo notaba. Dejé de pensar que lograrlo era posible y de alguna manera me alejé también del hombre que me hizo soñar con ser escritor. Su última novela la compré casi por el compromiso religioso de tener toda su obra. Nunca la leí, pero creo que ahora es buen momento para hacerlo para sentir que Mario sigue vivo. Para volver a encontrármelo y sentarme durante horas a descubrir lo que tiene que contarme. Para volver a ser un niño y preocuparme sólo por leer una historia que haga sentir, sin detenerme en pendejadas como, por ejemplo, pensar que si en la novela se vosea y tutea al mismo tiempo, que si tal oración de tal párrafo es políticamente cancelable o cuántas voces hay en la narración. Quizá sea buen momento para volver con mi escritor favorito: el que me hizo soñar con ser uno y, de alguna forma, volver a ser niño.

Tengo en mi pared escritos todos los consejos de Cartas a un joven novelista, incluido el último, el más importante de todos. Tengo sus libros con garabatos que hice intentando imitar su autógrafo sin que alguno saliera bien. Tengo mi vida plagada de anécdotas que nunca viví, de países que nunca visité y de épocas en las que no estuve. Conozco la historia del Perú como si fuera mi país y siento apego por personas que no existieron… Todo esto fue cortesía de un escritor que me hizo creer que lo imposible era posible. Un hombre que se negó a que otros le dijeran cómo tenía que pensar, hablar, vivir y escribir. De un autor que nunca me conoció, pero que yo siento como si hubiera sido muy cercano.

Lo que me queda de Mario Vargas Llosa es una novela por leer: me da igual si es la peor basura jamás escrita o la mayor obra literaria de la historia de la humanidad. Me queda también un baúl de recuerdos al que puedo acudir cada vez que lo necesite. Me quedo con la felicidad, la angustia, el temor, la alegría y el entusiasmo en cada una de sus páginas. Me quedo con los sueños que, sin saberlo, plantó en mí.

Por todo eso —y por todo aquello a lo que mis palabras, a diferencia de las suyas, no pueden hacer justicia—, a Mario Vargas Llosa sólo puedo decirle: gracias. Gracias por todo, Mario.

Ver todas las publicaciones de Darío Jovel en (Casi) literal