El poder y la gloria (1940) es un título demasiado pomposo para una historia simple. Según Wikipedia, se trata de una de las tres «novelas católicas» de Graham Greene. Alguna vez leí a Mario Vargas Llosa decir que el autor británico detestaba que lo catalogasen como «escritor católico», pero no es que no lo fuera. Greene se convirtió al catolicismo hacia 1922, pero la novela no aparenta ser católica en lo absoluto. Para empezar, ¿qué es una novela católica?

El poder y la gloria (1940) es un título demasiado pomposo para una historia simple. Según Wikipedia, se trata de una de las tres «novelas católicas» de Graham Greene. Alguna vez leí a Mario Vargas Llosa decir que el autor británico detestaba que lo catalogasen como «escritor católico», pero no es que no lo fuera. Greene se convirtió al catolicismo hacia 1922, pero la novela no aparenta ser católica en lo absoluto. Para empezar, ¿qué es una novela católica?

Hace algunos años la película Cristiada, de Dan Wright, me reveló uno de los sucesos históricos más macondianos que puedan imaginarse (sí, de esos que solo pasan en Latinoamérica). En 1926 el presidente de México, Plutarco Díaz Calles, lanzó una ley con la que prácticamente le declaró la guerra a la Iglesia Católica, regulando y controlando su influencia en toda la República. Perseguidos por la apodada «Ley Calles» muchos sacerdotes huyeron o fueron expulsados del país y otros fueron asesinados, mientras que en algunos Estados fueron obligados a contraer matrimonio y tener hijos. Toda esta situación provocó que algunos curas y devotos se levantaran en armas para rebelarse en contra del gobierno en nombre de la fe cristiana, iniciando así la famosa —aunque desconocida fuera de México— Guerra Cristera, que duró aproximadamente tres años.

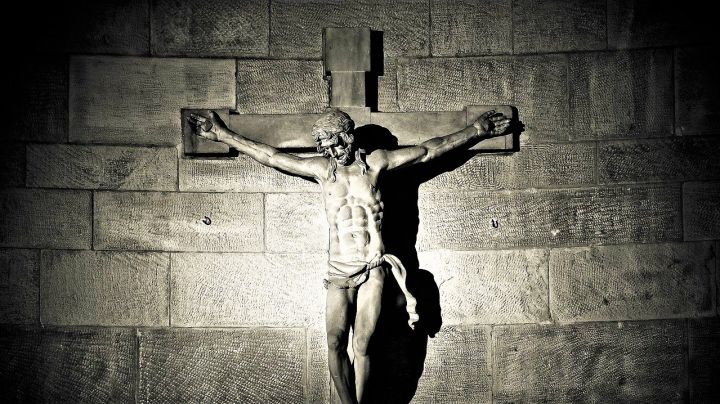

Todo esto, aunque resulta similar a la leyenda de alguna cruzada del siglo XI, fue un episodio real y ocurrió en México hace menos de un siglo, durante la misma época en que París acogía a los artistas enamorados del surrealismo y Nueva York bailaba foxtrot y construía edificios cada vez más altos. En este contexto histórico se desarrolla El poder y la gloria, teniendo como protagonista a un cura católico prófugo que se pasa toda la novela huyendo de su perseguidor: un teniente que ve representado en él todo lo que desprecia de la religión y la fe.

Pero lo que llama la atención es la actitud indescriptible del sacerdote, cuyo nombre nunca sabemos, pero quien pareciera moverse por inercia, dando pasos arriesgados y poco inteligentes, buscando el peligro como quien tienta al diablo, acaso buscando que lo capturen de una vez por todas. Pero no debemos confundirlo con un mártir o con un cura común y corriente. El protagonista de El poder y la gloria es alcohólico y perro al buen vino, pero cuando no puede pedir gustos se conforma con cualquier aguardiente. Además, tiene una hija de la que nunca se hace cargo, resultado de una aventura sexual con una feligresa. Por si fuera poco, a lo largo de la novela tres hombres son injustamente fusilados por su culpa mientras lo busca la policía.

Con todo este historial no es de extrañar que se considere a sí mismo un mal hombre y, sobre todo, un pésimo cura. Quizá sea por eso que permanece resignado a aceptar el destino que le toque sin preguntarse demasiado si es o no una voluntad divina.

Él mismo lo acepta: «Yo no soy un santo, ni siquiera un hombre valiente», pero tampoco es capaz de recriminarse o condenarse, dado que, curiosamente, nunca deja de verse como un instrumento evangelizador: «No importa que yo sea un cobarde, pues puedo depositar a Dios en la boca del hombre. Y esto sucedería igual aunque todos los curas fueran como yo». A pesar de su sentido de culpa, llama la atención la cantidad de veces que están a punto de atraparle y en casi todas sale airoso, como si Dios mismo le estuviera reservando un mejor destino.

Y en este punto cualquier agnóstico como yo diría —con razones históricas de sobra— que muchas veces los mejores designios de Dios para quienes le aman son la muerte, la soledad y la desesperanza; pero en esta novela la destrucción del cura no es provocada por el abandono de un dios severo o desleal, sino por el orgullo de permanecer y no escapar: la terquedad seguir siendo sacerdote bajo un rol tradicionalista que él, como humano propenso a los placeres de la carne, ni siquiera era capaz de ejercer con soltura y, sobre todo, con una conciencia limpia.

Para salvar su pellejo al cura le bastaba embarcarse a otro país, como hicieran la mayoría de los sacerdotes perseguidos; o cruzarse a un Estado de la república donde pudiera casarse, como lo hiciera el personaje del padre José. Quizá hasta hubiera podido casarse con la madre de su hija no reconocida y, de paso, enmendar de alguna forma su pecado. Pero al final pesó más su sentido de dignidad, cualidad humana muchas veces admirable como absurda.

«El orgullo fue lo que hizo caer a los ángeles. Es el peor de los pecados. Creía ser [el cura] un ente magnifico por haber permanecido cuando los demás se fueron», dice en alguna parte el narrador de El poder y la gloria, como quien supiera de sobra que se puede ser incorruptible o inteligente, pero casi nunca ambas al mismo tiempo.

Ver todas las publicaciones de Alfonso Guido en (Casi) literal

0 Respuestas a "El poder y la gloria"