![]() Si la historia no se repite, al menos rima. La vieja estrategia de entrenar y financiar «revolucionarios» para perjudicar a un país enemigo —y que luego, como por arte de magia, esos nobles revolucionarios se vuelvan terroristas y te atacan a ti— es tan antigua como efectiva. El mayor ejemplo de ello en el siglo pasado fue cuando Estados Unidos envió millones de dólares a un grupo de afganos exiliados en Pakistán para que les ayudaran a luchar contra los soviéticos. El trato de «nosotros ponemos el dinero y tú la sangre» no se inventó en aquella ocasión, pero años más tarde, en septiembre de 2001 para ser exactos, se convirtió en el ejemplo paradigmático de los problemas de dar armas y dinero a fanáticos de cualquier tipo.

Si la historia no se repite, al menos rima. La vieja estrategia de entrenar y financiar «revolucionarios» para perjudicar a un país enemigo —y que luego, como por arte de magia, esos nobles revolucionarios se vuelvan terroristas y te atacan a ti— es tan antigua como efectiva. El mayor ejemplo de ello en el siglo pasado fue cuando Estados Unidos envió millones de dólares a un grupo de afganos exiliados en Pakistán para que les ayudaran a luchar contra los soviéticos. El trato de «nosotros ponemos el dinero y tú la sangre» no se inventó en aquella ocasión, pero años más tarde, en septiembre de 2001 para ser exactos, se convirtió en el ejemplo paradigmático de los problemas de dar armas y dinero a fanáticos de cualquier tipo.

Insisto: esa no fue la primera ni la última vez que esa estrategia se usó y falló. Hamás, en sus inicios, fue financiado por Israel a finales de la década de 1980 para luchar contra la OLP (los que hoy «gobiernan» en Cisjordania) y, aunque inicialmente les funcionó, eventualmente los atacados fueron ellos mismos.

A veces para restar responsabilidades se dice que el conflicto entre Palestina e Israel es muy antiguo; tanto que sus orígenes se remontan al génesis mismo de la humanidad. Otros menos exagerados lo sitúan en el exilio al que Roma condenó a los judíos, o en los exilios por parte de España, Babilonia, Rusia o cualquiera de las muchas naciones o imperios que los han exiliado. Y aunque no falta razón en ese argumento, y ciertamente la raíz primera de esta guerra tiene razones religiosas que se remontan a tiempos donde la veracidad de los hechos es debatible, lo cierto es que su expresión moderna tiene sus causas en épocas más cercanas.

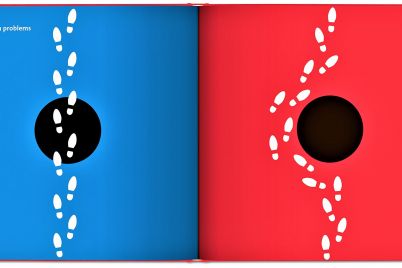

La guerra entre Israel y Palestina, como todas las demás, se desea simplificar hasta llegar a su caricaturización desde ambos lados. Los buenos son muy buenos y los malos muy malos. Desde ambos bandos se argumenta que sus muertos son tragedia y los del otro, justicia. Se usan conceptos como los de «derecho divino» o «derecho histórico» para justificar lo que el sentido común encuentra injustificable, para avalar ante los ojos del mundo aquello que el diccionario solo puede describir como barbarie.

El odio que se siembra en ambos lados será el combustible para avivar la llama del conflicto en décadas venideras, asegurando que los votos que ese odio genera para unos, y los adeptos que suma para el otro lado, continúen propagando el incendio sin importar el paso del tiempo. Porque el odio es atemporal. Al final, quienes toman las decisiones están muy lejos de los muertos y de los cementerios. Quienes ganan poder y legitimidad con cada bala saben que se trata de un ganar-ganar.

Pero al final de todo, en una era donde todo el mundo escucha lo que desea escuchar, donde siempre habrá alguien que valide nuestra opinión y donde parece que en las guerras todos tienen voz menos quienes las sufren, acabará llegando otro conflicto que se robe las cámaras del mundo. Ese mismo día por la tarde, cuando se pregunte por la guerra entre Israel y Palestina, o simplemente por la guerra en Medio Oriente (o por una de las guerras en Medio Oriente, porque actualmente no es la única, pero obvio: nadie está al tanto de eso), las personas dirán: «Sí, ¿pero ya viste lo que ocurrió en tal país?».

Y entonces los muertos y quienes los lloran volverán a su rincón de irrelevancia hasta que les vuelva a tocar el turno de ser noticia. Y hasta que, quienes toman las decisiones —pero que nunca mandan a sus hijos o van ellos mismos al frente de batalla— crean que ya pasó demasiado tiempo sin que sus discursos o comunicados salgan en CNN.

Ver todas las publicaciones de Darío Jovel en (Casi) literal