He tenido muchos amores ̶ dije ̶ pero el más hermoso

He tenido muchos amores ̶ dije ̶ pero el más hermoso

fue mi amor por los espejos.

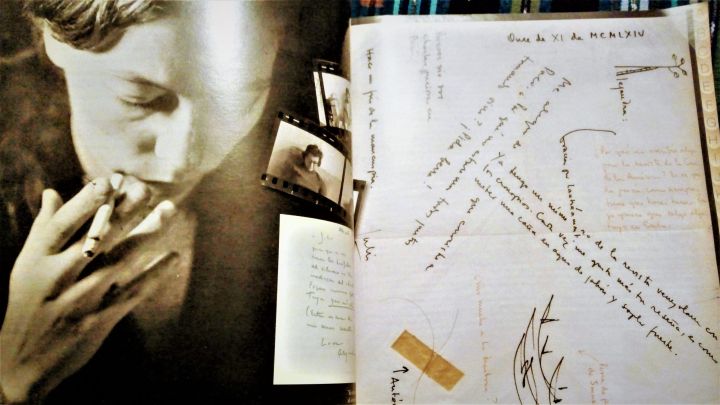

Pizarnik

Pizarnik es ambiciosa, lo muestra su prolífica verborrea poética, sus diarios y su prosa. Surge entonces la pregunta: ¿cómo un ser ambicioso también baila con la muerte vestida de rojo? Y entonces aparece la dedicatoria en su último poemario, Extracción de la piedra de locura, publicado en 1968: «A mí madre». Tendríamos que indagar más detenida y profundamente en las relaciones familiares de esta poeta argentina con ascendencia de inmigrantes judíos, rusos y eslovacos.

Ya con eso, un mapa amplio se abre para las complejidades de nacer no solo en desarraigo, sino entre guerras. Tendría que hacerse una revisión de sus diarios para acercarnos a sus propias percepciones sobre cómo era ese infierno interno un refugio más seguro que las realidades que nos escupen ansiedades, se convierten en piedras acumuladas en la garganta y perfilan nuestra locura personal.

Cuando conocí la poesía de Pizarnik en la universidad fue difícil no etiquetarla como poeta suicida, en un afán romántico pero también despectivo como se les llamó a esos niños terribles o poetas malditos. Pero fue hasta que hablé con un joven poeta que se suicidaría a los 18 años que esa etiqueta se hizo jirones. ¿Qué nos pueden advertir quienes se enamoran de la muerte? Quizá solo estén siete o nueve pasos delante de nuestra ignorada finitud.

Extracción de la piedra de locura es un poemario dividido en cuatro partes repartidas entre un excelente vocabulario pulido, un ritmo sensorial con la extensión justa y lapidaria en cada verso: música para insomnes.

La poeta repiensa el tiempo en este poemario: la primera parte fue escrita en 1966, la segunda en 1963, la tercera en 1962 y la cuarta en 1964. Cinco años en ir y venir como sus estadías en el subsuelo nocturno de silencios y palabras descubriéndose muerta. «Ella vs. Ella», anoto debajo de algunos de sus versos. ¿Pero será versus? Porque no se nota una confrontación entre las Alejandras que aparecen en su poesía; más bien es un desdoblamiento de muñecas rusas que se observan en silencio, no para explicarse, sino para saberse ciertas. Habitan en la poesía de Pizarnik —y talvez en ella misma— varios rostros de niñas, jóvenes y viejas con nombres sin pronunciar.

Sí, sabemos que Pizarnik tuvo una infancia perdida. Eso es muy superficial decirlo. Nosotros, los que estamos aquí en nuestros contextos centroamericanos, también sabemos cómo se pierde la infancia: «como una cesta llena de cadáveres de niñas», así lo dice la poeta en El sueño de la muerte o el lugar de los cuerpos poéticos, que se encuentra en la cuarta parte del poemario. También sabemos que murió de una sobredosis cuando tenía permiso de salida del hospital psiquiátrico donde se encontraba internada como consecuencia de un cuadro depresivo. Pongamos fecha a los sucesos importantes: 25 de septiembre de 1972, Argentina era sometida por sucesivos presidentes militares de facto. Latinoamérica fue por esas décadas «una mañana hecha para morirse», como dice Eduardo Galeano en Días y noches de amor y de guerra.

Bernardo Ezequiel Koremblit tiene un ensayo sobre Pizarnik llamado Todas las que ella era. (Buenos Aires, Ediciones Corregidor, 1991), que sería muy bueno revisitar porque considero que el desdoblamiento de esta voz poética no parte de un yo «ombliguista» acrítico que muchos poetas lamen, sino más bien se trata de un separar con bisturí, conscientemente, la carne de los huesos, sintiendo y permitiendo el dolor o verse a sí mismo entrar en una habitación sin reconocerse, sin la certeza que dan los espejos, porque cada habitante (que pueden ser dos, nueve o doce) tiene una voz y sus traumas propios que a veces ensayan conciertos polifónicos o debates cruentos dentro un solo cuerpo, que contienen todo aquello, no importando si se es frágil.

Pizarnik era una lectora y escritora compulsiva, ambiciosa, digo, cuando en esto del arte hay más egos que trabajo. Fue seducida por el surrealismo y el existencialismo, ¿cómo no? Arthur Rimbaud, André Bretón, Marcel Proust, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Yves Bonnefoy, Blaise Cendrars, André Gide, Paul Claudel, Søren Kierkegaard, James Joyce, Leopardi, Antonin Artaud, Andrè Pieyre de Mandiargues, George Schehadé, Stéphane Mallarmé, Henri Michaux, René Daumal y Alphonse Allais fueron sus primeras lecturas y en vida conoció a escritores latinoamericanos que coincidieron en París, como Julio Cortázar y Octavio Paz. Alguien que destaca entre sus amistades fue Olga Orozco, otra poeta argentina con quien comparten complicidades y monstruos nocturnos.

De Pizanik no se puede salir ileso. Su delirio hecho poesía traza jardines de lilas, sombras, silencios, pájaros, espejos, palabras y muerte que regalan a la humanidad esa claridad para preguntarse por qué y para qué se vive. Ella vivió para hacer de su vida poesía, una poesía que raspa, que embellece la oscuridad y que corta y abre para que nazca otra cosa.

«(…) y mi cabeza, de súbito, parece querer salirse ahora por mi útero como si los cuerpos poéticos forcejearan por irrumpir la realidad, nacer a ella, y hay alguien en mi garganta, alguien que se estuvo gestando en soledad, y yo, no acabada, ardiente por nacer, me abro, se me abre, va a venir, voy a venir».

†