Leyendo la Autobiografía (1899-1970), de Jorge Luis Borges, encontré el siguiente fragmento revelador acerca de su madre, Leonor Acevedo:

Leyendo la Autobiografía (1899-1970), de Jorge Luis Borges, encontré el siguiente fragmento revelador acerca de su madre, Leonor Acevedo:

«Desde que aprendió inglés a través de mi padre, casi todas sus lecturas han sido en esa lengua. Después de la muerte de mi padre, como era incapaz de fijar la atención en la página impresa, tradujo La comedia humana de William Saroyan para lograr concentrarse. La traducción encontró editor y por ese trabajo recibió un homenaje de una sociedad armenia de Buenos Aires.

»Más tarde tradujo algunos cuentos de Hawtorne y uno de los libros sobre arte de Herbert Read. Hizo también algunas de las traducciones de Melville, Virginia Woolf y Faulkner que se me atribuyen».

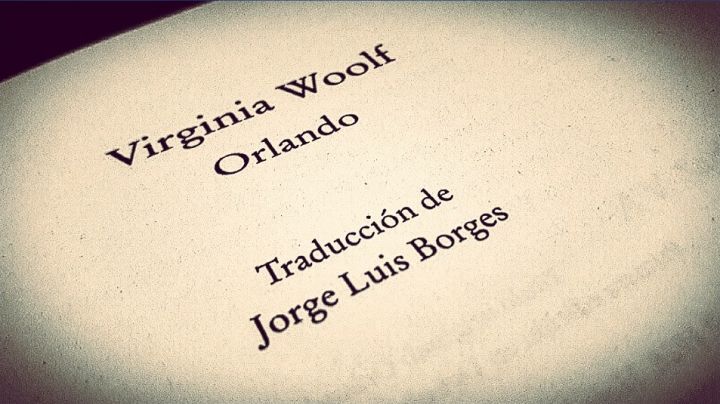

Y así es como vine a enterarme de que es demasiado probable —por no decir un hecho— que las traducciones que leí del Bartleby de Melville, de Las palmeras salvajes de Faulkner y de Un cuarto propio de Virginia Woolf (un ensayo feminista de cabecera) en realidad no hayan sido hechas por Borges, sino por su madre. Quizá sea este mismo el caso de Orlando, novela de la misma Woolf.

Quizá no habría por qué alarmarse demasiado, dado que las traducciones de Borges —¿o de Leonor Acevedo?— desde el inglés son mucho más que aceptables. Sin embargo no resulta difícil imaginar la perversidad de los editores detrás de toda esta farsa, y qué mejor si se trata de quitarle crédito a una tal Leonor Acevedo para dárselo a su hijo, nada más y nada menos que al mismo autor de «La biblioteca de Babel», «El inmortal» y «Tlön Uqbar, Orbis, Tertius».

Lo cierto es que, voluntariamente o no, este es un caso más que expone a la misoginia editorial, concepto que persiste desde los tiempos de George Sand, en Francia, y George Eliot, en Inglaterra. Y seguramente aun desde antes.

Siempre he pensado en Borges como un poeta de alcance universal —acaso uno de los pocos en nuestra lengua junto con Garcilaso, Darío y Neruda—, un ensayista innecesariamente vanidoso, un prologuista de arte mayor —sus prólogos corresponden a la parte más desconocida e infravalorada de su obra: la prueba está en que nunca más volvieron a editarse después que lo hiciera Alianza Editorial a finales del siglo pasado—, un cuentista sumamente original y por último, un mal traductor.

Y es que no todos los grandes escritores pueden presumir de ser los mejores traductores. Está claro, no obstante, que existen excepciones destacables —como por ejemplo, la traducción que hiciera Julio Cortázar de la obra completa de Poe, o Rafael Cansinos Assens de la obra de Dostoievski—, pero la verdad es que casos como estos apenas se cuentan con los dedos y el de Borges no es uno de ellos.

Desde luego, podría parecer injusto pensar en Borges como un mal traductor cuando solo me basta asociarlo a la presuntuosa traducción que supuestamente hiciera de La metamorfosis de Kafka desde el alemán —aquella innecesariamente españolizada en la que se lee una palabra tan espantosa como encontróse desde la primera oración—. Y es que nadie puede venir así como si nada a leer un diccionario bilingüe de alemán-inglés para luego, por medio de él, sentarse a leer a Schopenhauer y traducir al español la obra capital de Kafka. Nadie: ni porque sea el mismo Borges. Cuánta arrogancia puede desprenderse de ello.

Pero lo cierto es que solo a Borges se le puede perdonar hasta la más grande de todas las arrogancias, pues parte su genialidad artística consiste, precisamente, en que este exceso de soberbia casi nunca se note incluso si estuviera frente a nuestras narices. De hecho, esta es una cualidad que caracteriza a muy pocos artistas: a lo mucho pienso inexorablemente en las pinturas conceptuales de Magritte, en toda la escultura elefantiásica de Botero o en algunas películas de Tarantino a partir de Pulp Fiction. La antítesis de estos pocos vendría a estar representada por el resto, cuya vanidad —de la que ningún artista se salva, claro está— muchas veces no solo resulta demasiado evidente, sino además muy mal disfrazada o exaltada hasta la repugnancia: Whitman, Duchamp (o más bien, todo el ready-made), Kubrick, Asturias, Picasso, Galeano, Dalí… La lista es interminable e inevitablemente subjetiva: mientras que algunos pensarán en incluir aquí a Joyce con su Ulises, yo más bien pensaría en Proust con los siete tomos innecesarios de En busca del tiempo perdido.

Concluyo trayendo de vuelta a Leonor Acevedo, traductora —no solo «mamá de Borges»—. Ella vino a revalidar mi opinión acerca del mal traductor que habría sido Borges, y además, dejó en evidencia que la misoginia motivada por intereses mercantiles —en este caso, editoriales— no respeta ni siquiera los vínculos familiares. De nada le sirvió a Leonor ser una excepcional traductora si la fama de su hijo la ensombreció y hasta le robó un nombre propio.

Pero lo más irónico de este caso es que quizá haya sido ella misma —sino quién más: ¿Borges?— la traductora de Un cuarto propio, obra referente del feminismo y que denuncia, precisamente, este tipo de vejámenes en contra de las mujeres en el ámbito editorial.

†

Gracias, Alfonso. Tus artículos son siempre maravillosos. Es un placer leerlos.

Su comentario es halagador. Muchas gracias a usted por leernos. Saludos cordiales.